Глава 1. Вишневый вальс на краю рельсов

Воздух в тот день был густым и сладким, словно его перемешали с цветочным нектаром и солнечным светом. Время текло медленнее, чем обычно, повинуясь какому-то своему, особому распорядку. Эпоха, застывшая в скрипе кожаных сидений экипажей и шелесте тяжелого шелка, казалось, нашла свое идеальное воплощение в этом загородном доме. Его резные ставни, выбеленные дождевыми ливнями, смотрели на мир с ленивой важностью. С веранды, увитой диким виноградом, доносился неторопливый перезвон чайных ложек – симфония размеренной, предсказуемой жизни. Но самой причудой, самым дерзким контрастом этого утонченного мира была железная дорога. Ее стальные рельсы, как шрам от иной, стремительной и непонятной жизни, пролегали прямо за розарием, на самом краю ухоженного участка, вечно напоминая, что за покоем парков и садов всегда таится движение, гулкие свистки и манящая неизвестность дальних путей.

Общество, собравшееся на поляне, усыпанной ромашками и мышиным горошком, напоминало ожившую картину какого-нибудь модного французского живописца. В ажурной беседке-ротонде, похожей на гигантскую сахарную головку, кокетничали дамы. Их шляпки с шелковыми цветами и страусиными перьями были целыми архитектурными сооружениями, бронебойными средствами кокетства, а смех – звонким, отточенным и подчиненным строгому ритму светских приличий. Поодаль, в глубоких плетеных креслах, расставленных будто бы небрежно, но на самом деле с точным пониманием иерархии, расположились мужчины. Плотный, ароматный дым от гаванских сигар сизыми клубами плыл над их головами, смешиваясь с обрывками фраз о предстоящих скачках, новых паровых машинах и последних политических новостях из столицы. Среди них, чуть в стороне от общего круга, сидел и он.

А я танцевала.

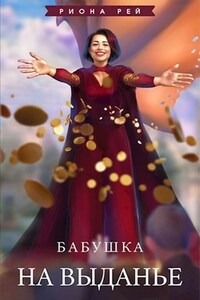

Из распахнутых настежь высоких окон гостиной лилась музыка, под которую, казалось, замирали птицы в ветвях старых лип. Это был не бездушный патефон, а живое, трепетное звучание – молодой человек, племянник хозяйки, в безупречном белом кителе самозабвенно выводил на рояле «Лунную сонату». И под эти волнующие, печально-страстные аккорды, под эту музыку, словно созданную для лунного света, а не для яркого дня, мое тело обрело крылья. Платье цвета спелой вишни, тяжелый шелк которого шипел и скользил по примятой траве, взмывало в такт движениям, обнажая на мгновение кончики лакированных туфелек. Это был не просто танец. Это была исповедь, выплеснувшаяся наружу помимо моей воли. Каждый взмах руки, каждый резкий, почти мальчишеский поворот, сменяющийся плавным, женственным изгибом, рассказывали историю о свободе, о том, что душа моя, скованная корсетом условностей и ожиданий, рвется наружу, к ветру, к скорости, к чему-то большему, что лежало за горизонтом, туда, куда вели эти стальные рельсы.