Персоналии: среди современников

Автор книги - Александр Генис. Произведение относится к жанру биографии и мемуары. Год его публикации неизвестен. Международный стандартный книжный номер: 978-5-17-168265-1. Книга является частью серии: Генис: частные случаи.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

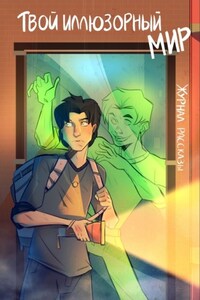

Новая книга Александра Гениса (“Камасутра книжника”, “Обратный адрес”, “Игры в бисер”) написана в авторском жанре “герой и окрестности”. Соединив искусно выполненные портреты с тонким анализом и живыми воспоминаниями, Генис создал галерею выдающихся современников, которые составляли его круг. В него входили лучшие писатели и поэты Третьей волны – Синявский, Бродский, любимые друзья автора: Довлатов, Бахчанян, Лосев, а также многие другие обитатели литературного пейзажа.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

- Игры в бисер

- Трикотаж. Обратный адрес

- Дао путника. Травелоги

- Персоналии: среди современников