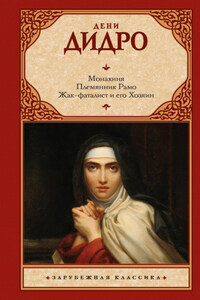

Дени Дидро

Монахиня

(роман)

От ответа маркиза де Круамара – если только он мне ответит – зависит все, что последует в дальнейшем. Прежде чем написать ему, я решила узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще; он немолод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. При мне с похвалой отзывались о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячему участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделала ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую, неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, присущим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если когда-нибудь мой покровитель потребует – да, может быть, мне и самой придет в голову такая фантазия, – чтобы эти записки были закончены, а отдаленные события уже изгладятся из моей памяти, – этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояния было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы равномерно распределяться между нами, а я при всем желании не могу воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей, и, чтобы меня так же любили, нежили, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если, случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дочери!» – она никогда не относила этих слов на мой счет. Иногда я бывала сторицей вознаграждена за ее несправедливость; но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала оттого, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной – словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей! Я спрашивала себя – откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальном людей честных, справедливых и благочестивых? Признаться ли вам, сударь? Некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева – а он был горяч, – некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги – все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения; быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры, – кто знает? Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованны, то чем я рискую, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ.