Четверка лошадей неслась по узкой дороге, увлекая за собой темно-зеленую карету без гербов, наглухо задернутый полог из кожи не позволял разглядеть пассажира. Карета только что, перед самым закрытием ворот, успела миновать Буасси-Сен-Леже, не сбавляя скорости и чудом не столкнувшись с выезжавшей с гумна телегой. Студеный апрельский день 1622 года клонился к вечеру, а добраться до места необходимо было засветло.

На задке несущейся с бешеной скоростью кареты лакея не было. Единственный лакей примостился на козлах подле кучера, здоровенного детины, уверенной рукой правившего четверкой неистовых демонов. Кучера звали Перан. То был бретонец, крепкий и молчаливый, лицо его под надвинутой до бровей черной шляпой, казалось, было высечено из гранита. Он служил герцогине с тех пор, когда она была еще ребенком, был безгранично ей предан и подчинялся беспрекословно, за исключением тех случаев, когда она подвергала себя опасности своей неожиданной прихотью.

Внутри кареты, обитой зеленым бархатом и обложенной подушками, дабы смягчить дорожную тряску, две молодые женщины, почти ровесницы, сидели каждая в своем углу в полнейшем молчании. От самого Парижа дамы не обменялись ни единым словом. Одна из них была хорошенькой белокожей брюнеткой, закутанной в элегантный серый суконный плащ, обшитый шелковым сутажом, белым, как и накрахмаленные кружевные брыжи, точно поддерживавшие ее утонченное лицо, быть может, несколько строгое, но освещенное нежным сиянием прекрасных карих глаз. Эти глаза то и дело посматривали с затаенным беспокойством на неподвижный профиль спутницы. Никогда прежде Элен дю Латц, любимая камеристка герцогини, не видела столь напряженного выражения на ее лице, столь плотно сжатых губ и этих слез, которым лишь жгучая гордость не давала пролиться. Ей никак не удавалось взять в толк, что могло привести в такое состояние, без сомнения, самую прекрасную и самую желанную женщину во всем королевстве.

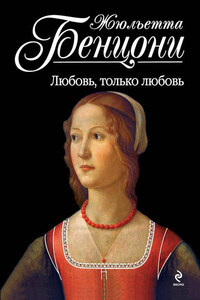

Да, конечно, она не так давно овдовела, но до сего дня она, казалось, не слишком горевала, и траур, по правде сказать, не удручал ее. В семнадцать лет Мария-Эме де Роан Монбазон стала женой большого друга молодого короля Людовика XIII, Шарля д’Альбера, герцога де Люина, буквально осыпанного дарами и почестями в знак королевской признательности и совсем недавно получившего шпагу коннетабля, в которой, однако, не было проку, ибо он был совершенно не приспособлен к подобной ответственности. Среди прочих милостей он получил дозволение жениться на самой хорошенькой девушке королевства, способной покорить сердце любого мужчины, будь то король или сам Папа! В ней было все: обольстительность, блеск, очарование и, разумеется, красота, а живой ум и жизнерадостность делали ее и вовсе неотразимой. Ее улыбка, беспечная, нежная или насмешливая, открывала ей все сердца, а ее переливчатый смех был способен смягчить самую строгую из старых вдов. К тому же Мария прекрасно владела своим нежным и теплым голосом, когда ей случалось петь, а петь сирене доводилось нередко. Будучи небольшого роста, она обладала обольстительным телом и восхитительно одевалась, сочетая элегантность с поистине королевскими манерами. Бывшие тогда в моде огромные брыжи «мельничный жернов» из накрахмаленных кружев служили блестящим обрамлением ее очаровательному лицу. У юной герцогини были тонкие и аристократичные черты, свежие и полные губы, лучистые синие глаза миндалевидной формы; высокий чистый лоб венчала высокая (из-за брыжей!) прическа из роскошных рыжих волос, прикрытых теперь оригинальной и чрезвычайно модной шляпой, один край которой был заколот алмазной брошью…